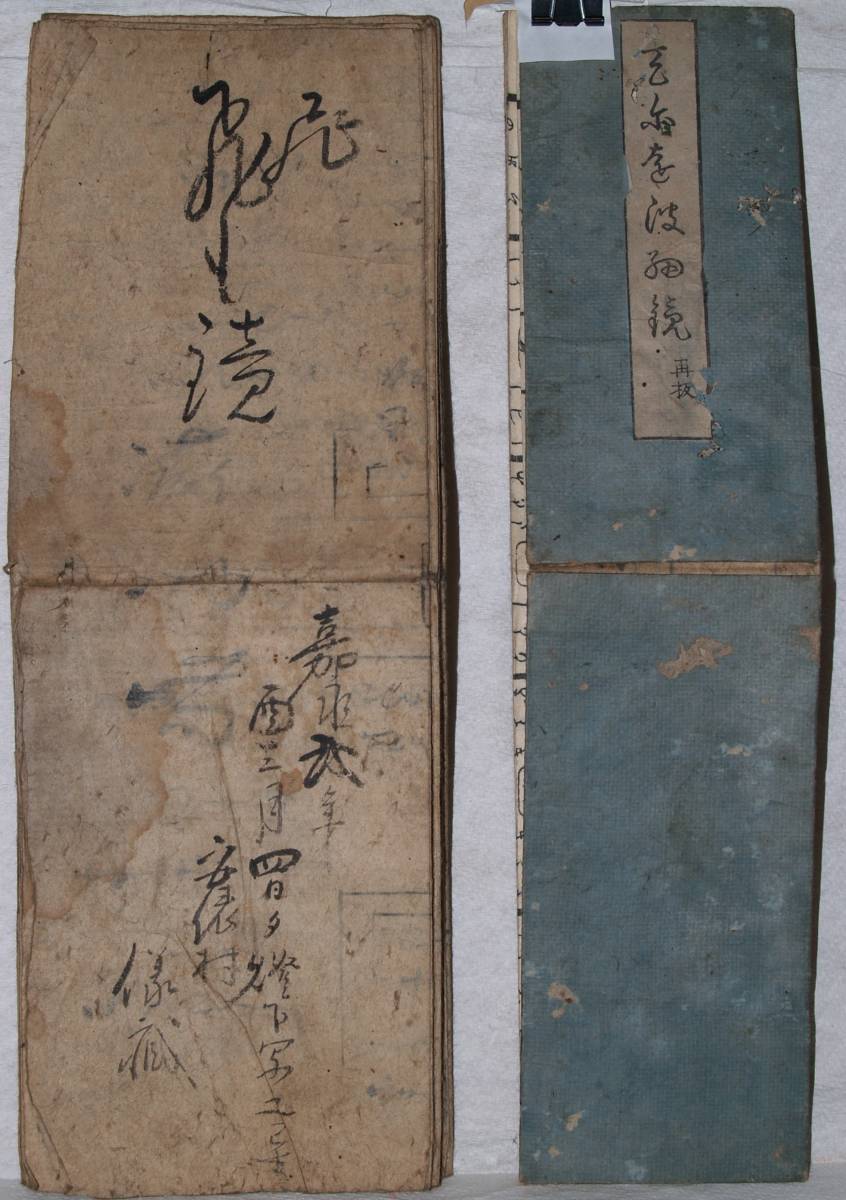

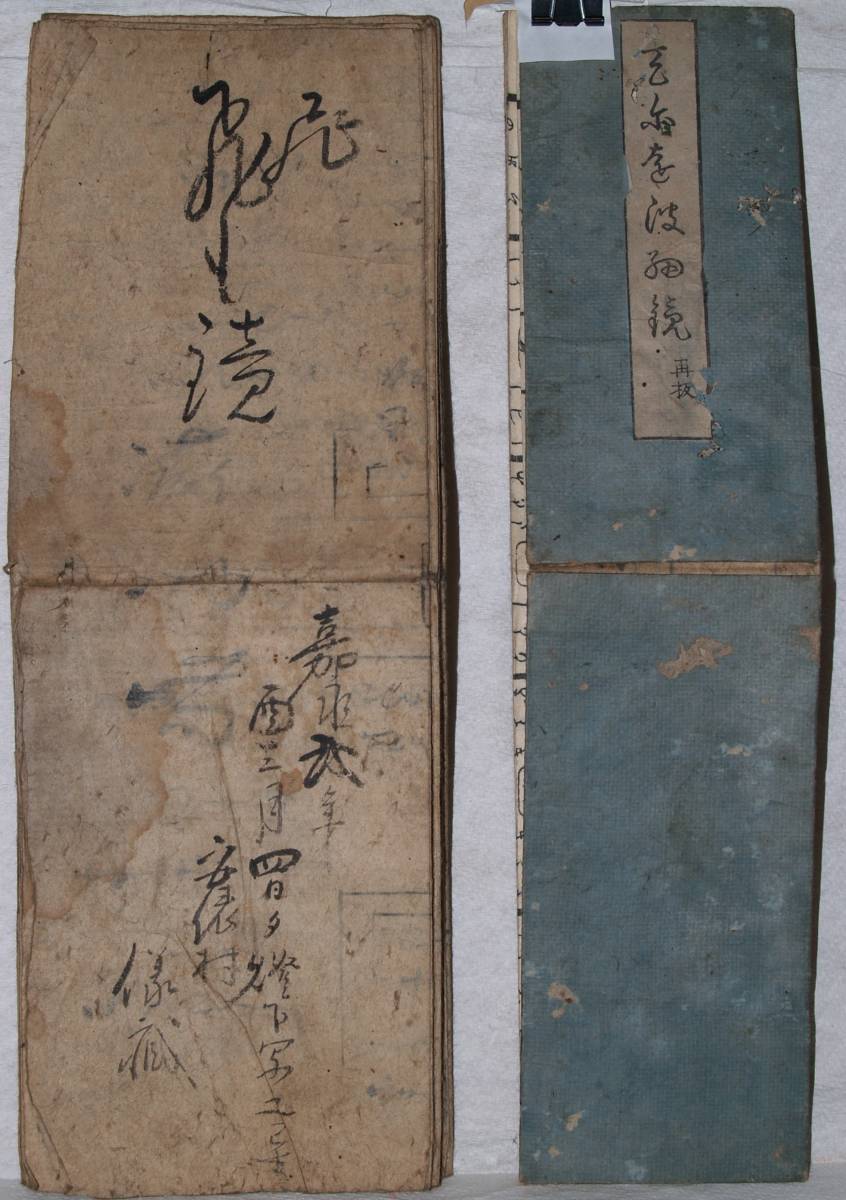

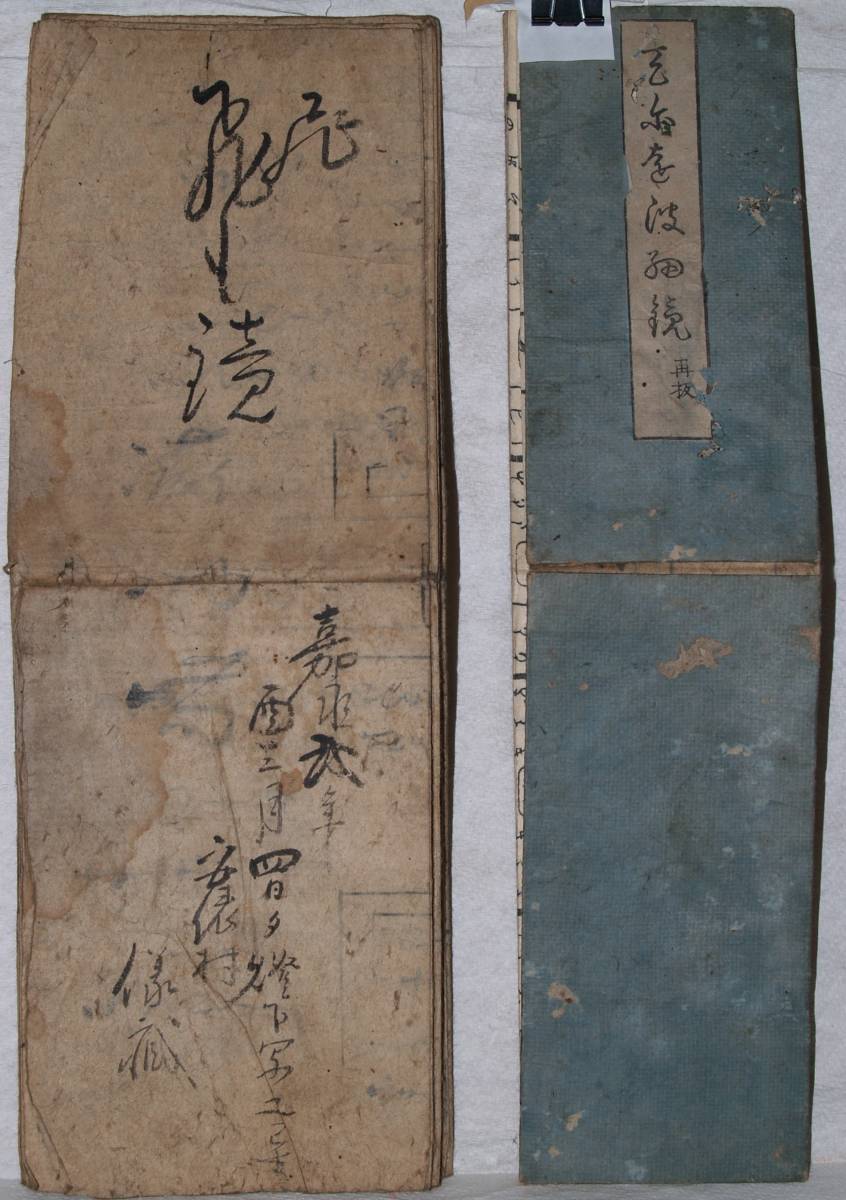

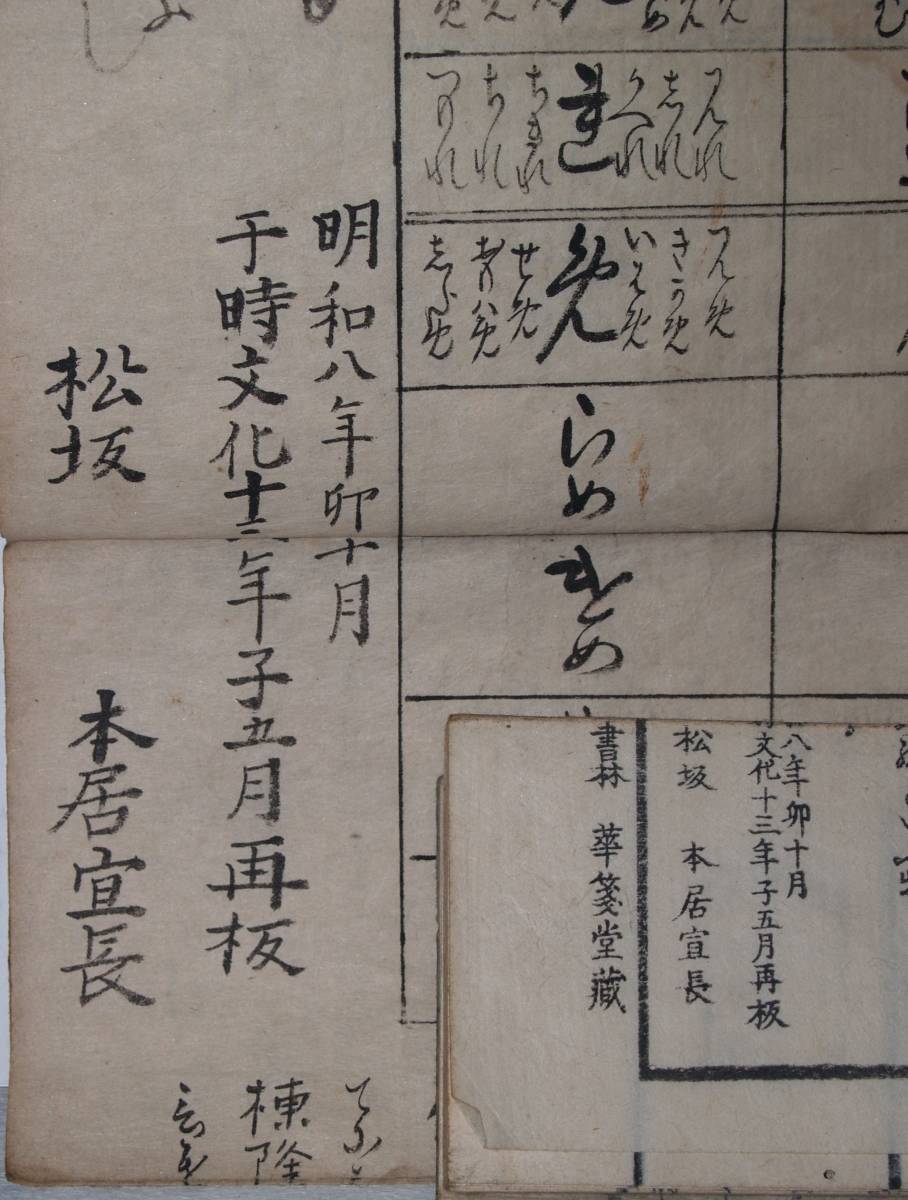

てにをは紐鏡 文化十三(1816)年(再板)版 二種(板本・写本)

- 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。

- 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。

- 商品有髒汙,下標前請先確認商品說明。

商品有傷痕,下標前請先確認商品說明。

- 拍賣編號:n484373370

- 商品數量:1

- 開始時間:2025.07.23 10:34

- 結束時間:2025.07.30 10:34

- 自動延長:否

- 提前結束:有

- 起標價格:5,000円

此參考翻譯中文功能是由Google翻譯所提供,跨買不保證翻譯內容之正確性

將商品說明翻譯成中文

※【板本】

折りたたんだ時の大きさ15.4㎝×7.4㎝

横幅30.8㎝×縦長さ 凡そ149㎝

題箋 てにをは紐鏡 再板

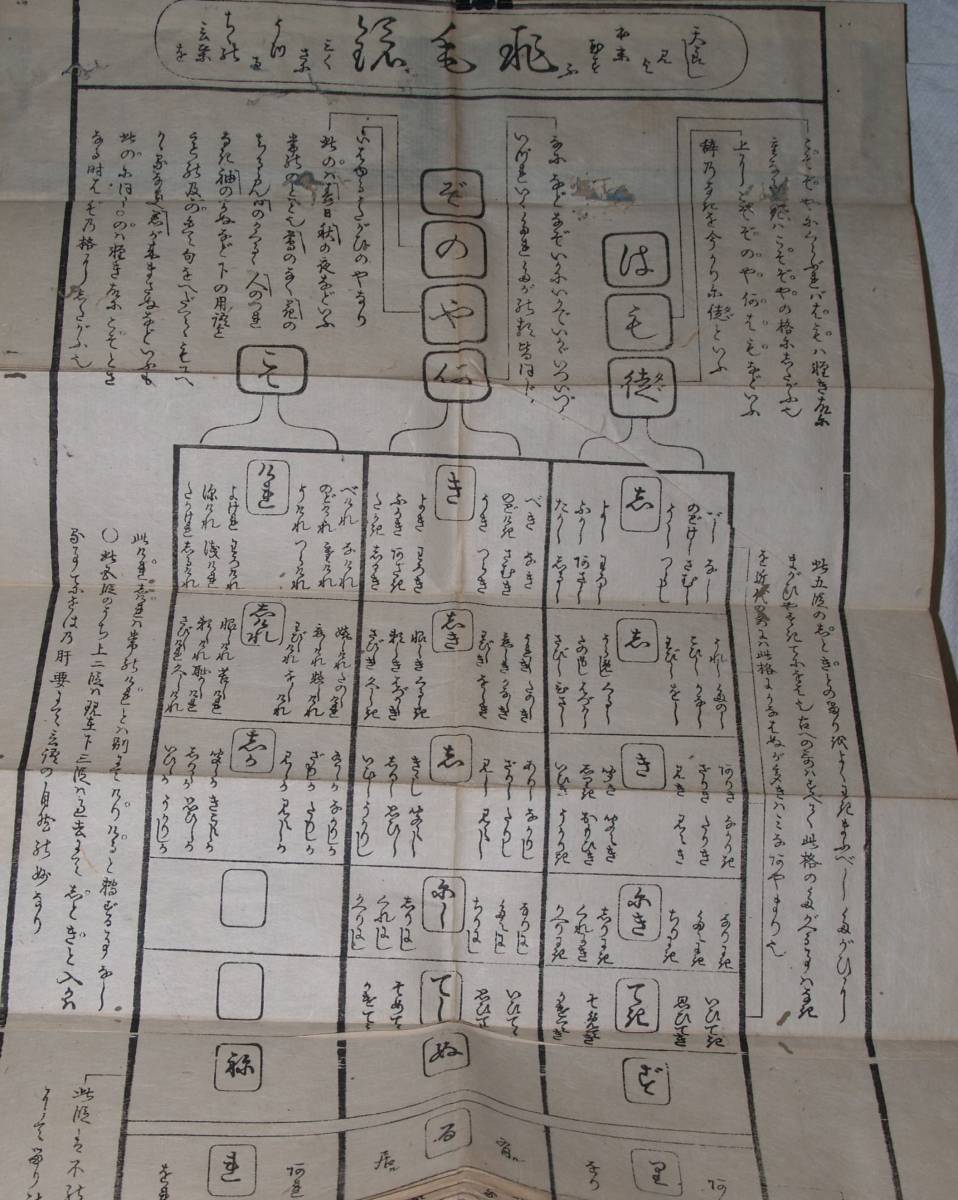

内題 てらし見よ 本末むすふ 飛毛鏡 みくさにうつる ちゝの言葉を

【内容】

本居宣長著。明和8 (1771) 年成立。係結の法則を1枚の表にしたもの。係りの要素を「は・も・徒 (ただ) 」「ぞ・の・や・何」「こそ」の3種に分け、それに対する結びの形として、終止・連体・已然に相当する3つの形を 43段にわたってあげている。係りを3分し、簡潔に法則化した点に特色がある。『詞玉緒 (ことばのたまのお) 』は、これを実例に基づいて説明したものである。

(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 による)

刊期

明和八(1771)年卯十月(初板)

于時文化十三(1816)年子五月再板

松坂 本居宣長

書林 華箋堂蔵

因みに、私が高校の時に習った内容。(「終止形で結ぶ」が無い。)

*ぞ・なむ(ん)・や・か→連体形で結ぶ。

*こそ→→→→→→→→→已然形で結ぶ。

※全体的に、経年によるくすみ、汚れあり。

※経年による紙の劣化、変色、斑点状の染み、多数あり。

********************************************************************

※【写本】

てにをは紐鏡 文化十三(1816)年再板の写本である。

折りたたんだ時の大きさ15.7×10.7㎝

幅30.5×長さ154㎝

・表紙に 「飛飛も鏡」

・裏表紙に

「嘉永弐(1849)年 酉三月四日夕燈火写之 安俵村 儀蔵」の書き込みあり。

・表中に「于時文化十三年子五月再板 松坂 本居宣長」とある。

※線引き【表】を先にして、その次に【大きな文字】、それを【四角で囲み】、その【詳細】を書き込んでいったようだが、【表】の二段目から破綻がおきている。【大きな文字】の囲みがない。

それにしても、これほど細かい作業をやり遂げた儀蔵氏には頭が下がる。と言うより、そういうことのできる立場の人が彼だったと言うべきか。

当時の農村にも学問が盛んだったようだが、和讃のような実用的な学問ではなく、「てにをは」のような「国学」だったのは意外である。

※因みに【安俵村】を調べると【岩手県花巻市東和町安俵(あひょう)】が出てきた。

更に、当地を治めていた和賀氏の居城「安俵城」の遺跡も残り、その重臣に安俵小原氏の名が。

だから、「儀蔵」は一介の百姓ではなく、その村の庄屋筋の人間、又は「安俵小原氏」の筋の人間だったかも知れない。

※経年によるスレ、キズ、シミ、汚れ、変色、破れ、虫食い、折れシワあり。

※書き込みあり。

(2021年 1月 9日 15時 26分 追加)

「当時の農村にも学問が盛んだったようだが、和讃のような実用的な学問ではなく、」中、「和讃」→「和算」に訂正。

(2021年 1月 9日 15時 26分 追加)

「当時の農村にも学問が盛んだったようだが、和讃のような実用的な学問ではなく、」中、「和讃」→「和算」に訂正。

登入後即可提問

(質問合計:0件)

目前沒有任何問答。