EP / Izumi Yukimura 雪村いづみ / The Call of the Far Away Hills / '53 / Victor EV-2001 / 戦後ポピュラー歌謡の黎明

- 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。

- 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。

賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。

- 拍賣編號:p1025353334

- 商品數量:1

- 開始時間:2025.07.28 21:07

- 結束時間:2025.08.04 21:07

- 自動延長:否

- 提前結束:有

- 起標價格:5,340円

此參考翻譯中文功能是由Google翻譯所提供,跨買不保證翻譯內容之正確性

將商品說明翻譯成中文

【概要|Overview】

- Format:7inch EP(45RPM)

- Label / Catalog:Victor EV-2001

- Country / Year:Japan, 1953 or 1954(録音:1953年9月)

これは、言語の分断を越えて歌が立ち上がる瞬間の記録である。ジャズでもシャンソンでもない、ポスト占領下の日本に響いた“ポピュラー”のプロトタイプがここにある。

【構造|Auditory Architecture & Memory Drift】

この4曲入りEPは、いずれも米国の大衆音楽の翻案・紹介曲であり、雪村いづみの卓越した発音と表現力により、日本語と英語の境界を跨ぐような双方向的歌唱空間が形成されています。

冒頭曲「The Call of the Far Away Hills」は、1953年公開の西部劇映画『Shane』の主題歌であり、山と記憶の彼方へと導く旋律が、雪村の中低域の安定感により説得力をもって響きます。ピクター・オーケストラによる演奏は、重厚というよりは乾いた空間の広がりを伴った抑制的な編成であり、B面「Don’t Let The Stars Get In Your Eyes」では、リズムの跳ねと日本語訳の妙が共存し、まさに**「翻訳される身体」**としてのヴォーカルが成立しています。

歌詞カードでは、英語歌詞の直下に日本語訳が併記されており、そこには単なる対訳以上の、**戦後日本における「音楽を通じた言語教育」あるいは「翻訳行為としての歌唱」**という教育的・文化的実験の痕跡が刻まれています。

【文脈|Contextual Field Notes & Latent Influence Mapping】

本作の発表は、戦後日本における占領解除から数年後の文化状況において、きわめて重要な位置を占めています。1945年以降、ラジオや進駐軍放送を通じてアメリカのポピュラー音楽が流入し、日本の若者たちの「耳」は既に変容していました。その中で雪村いづみは、ジャズやブギの文脈を通じて育まれたリズム感と、**クラシックとは異なる「発音の身体性」**を身につけた稀有な存在でした。

このEPは、Victorが1953年から開始した**“Victor All Stars”シリーズ**の一枚として発行されており、シリーズ全体が「ポピュラー歌謡の制度化」を試みた、戦後初期のメジャーレーベル戦略の実験台だったと見なすこともできます。

また、A2「Till I Waltz Again With You」やB1「Oh, My Papa」といった曲は、いずれも当時の全米ヒット曲であり、これらを日本語訳つきで収録した構成は、レコードが“翻訳メディア”であった時代の証言でもあります。

この盤は、やがて美空ひばり、江利チエミ、弘田三枝子らへと継承されていく**“グローバルな音をもつ日本の歌声”の起源のひとつ**として捉えることができます。

雪村いづみと戦後日本の音声文化:5つの影響軸

1. 英語発音と歌唱身体の転位

雪村いづみは、当時の日本人歌手としては稀有なほどに自然で流暢な英語発音をもち、しかもそれを「身体の響きとして内在化した歌唱」として表現していました。これは単なる語学力ではなく、声の発音器官と歌唱技術の配置を再構築する行為であり、音声文化史的には「日本語話者としての音声身体の越境化」と見なすべきものです。

この発音技術は、のちに弘田三枝子、前野曜子、さらに宇多田ヒカルに至るまで、「英語歌唱のできる女性ヴォーカル」像の原点かつ基準値となりました。

2. 「翻訳としての歌」=多言語的リスニング体験の創出

《The Call of the Far Away Hills》のように、英語歌詞と日本語訳詞が併存し、かつ一人の歌手が両言語を歌い分ける構成は、リスナーに複数の言語世界を越境的に聴取させるリスニング体験を初めて制度化しました。

これにより、戦後日本のリスナーは、単に「意味としての英語」ではなく、「音としての英語」=音楽的素材としての外国語に耳を慣らすようになります。これは、以後のグローバル音楽受容における「耳の準備期間」となりました。

3. アメリカン・ドリームと“少女像”の変容

当時10代で登場した雪村いづみは、明朗で少しハスキーな声と、感情に過剰な重さを与えないライトな抑揚によって、それまでの演歌や流行歌にあった「情念型女性像」とは異なる、新しい**“少女像”=明るく都市的な若者の声**を提示しました。

この音像は、1950年代の戦後民主主義的な文化イメージ(希望・解放・自由)とシンクロし、都市と若者のイメージの更新=音声による戦後文化のリブートを担いました。

4. “ラジオ・シンガー”から“メディア・アイコン”へ

雪村いづみは音声だけでなく、映画(『ジャンケン娘』など)、テレビ、雑誌のグラビアでも活動し、「歌声の印象と人物像の視覚的統合」に成功した日本初期のマルチメディア的女性ポップスターでした。

この視覚と音声の相互強化は、音声文化の次の段階、すなわち音声が“視覚化されたキャラクター”を帯びる文化環境の先駆けとなります。現在のアイドル文化や、初音ミクなどのヴァーチャルシンガー文化にも通じる、「声のイメージ商品化」の端緒はここにあります。

5. 戦後“洋楽”概念の生成と定着

雪村のレコードは、Victorやコロムビアなどが「All Stars」や「Hit Parade」などのシリーズでジャンル横断的・国境横断的ポピュラー音楽としてパッケージする際の柱となり、戦後日本における**「洋楽」=ジャンルではなく“翻訳カテゴリ”**としての洋楽概念の定着に大きく寄与しました。

つまり、彼女は**「アメリカ音楽の演奏」ではなく、「日本語化されたアメリカ音楽」=洋楽受容のローカル・コード化**における核的存在だったのです。

「日本語で英語を歌う」という矛盾のなかで、声は世界へ開かれていった。

雪村いづみの功績は、単なる「歌がうまい」「英語ができる」という技量の枠を超え、音声の制度・身体・翻訳・表象・産業化のすべてに横断的な影響を及ぼした存在であるという点にあります。

彼女の声は、「占領と翻訳の時代」における、もっとも創造的で矛盾に満ちた音声的回答だったと言えるでしょう。

声の原型たち:戦後日本における「三人娘」の音声文化批評

戦後日本において、「声」は単なる音響現象を超えて、文化の記憶と再構築の場であり続けた。焼け跡の街にラジオが再び灯ったとき、そこに最初に鳴り響いたのは言葉よりも、旋律とその「声」であった。そして1950年代、その声のあり方を三つの異なる軌道で提示したのが、雪村いづみ、江利チエミ、美空ひばりという「三人娘」だった。

雪村いづみは、「翻訳された声」の先駆である。彼女の歌声は、単に英語の発音がうまかったから評価されたわけではない。むしろその本質は、英語という異語を身体化した発声装置として運用した点にこそある。英語歌詞と日本語訳詞の両方を自在に操る彼女の歌唱は、翻訳という制度のなかで「声」がどう変形しうるかという実験であり、その軽やかな発音と透明なビブラートは、占領期から戦後民主主義へと向かう時代の音声的プロトタイプであった。都市的で、明朗で、どこか未来志向のあるその声は、ジャズでも歌謡曲でもない、「ポピュラー」としての空白を満たす響きだった。

一方、江利チエミの声は、よりリズムと肉体に根ざした発声の力に満ちていた。沖縄民謡や日本の土着的歌謡に由来する強靭なリズム感を内包しつつ、アメリカン・スタンダードや民謡をジャズアレンジで歌いこなすその手つきは、戦後日本にジャズが「踊る音楽」ではなく「生きる音」として入ってきた経路を象徴するものである。江利の声は、雪村のような翻訳的な軽やかさではなく、言葉以前の肉体的な打音としての声であり、歌というより「グルーヴする存在」そのものだった。

そして、美空ひばり。彼女の声は、「語るように歌う」という表現を越えて、もはや制度を創り出す力をもった音声である。演歌や流行歌における「節(ふし)」の力、感情の起伏と語りの抑揚を一音一音に織り込みながら、戦前型の浪花節的語り口を新しいマイク技術と結びつけて再構成した美空の声は、まさに**「語りの国」の再起動装置**であった。彼女がマイク前だけで全身を演じることができたのは、声そのものが身体であり、彼女の歌が制度(コロムビアの楽曲専属体制、NHK紅白歌合戦)を牽引する磁場だったからに他ならない。

三人の「娘」たちは、同時代的にはしばしば並列され、映画や歌謡界で“アイドル”的に扱われた。だがその本質は、声の根本的な方向性の三分岐である。雪村いづみは「越境する声」として、江利チエミは「躍動する声」として、美空ひばりは「制度を支配する声」として、まったく異なる系譜を構築した。共通していたのは、「声」が単なる娯楽でも、感情の媒介でもなく、戦後という時代に音楽が社会を再編する“最初の道具”であったということだ。

この三人の提示した声の在り方は、やがて弘田三枝子や浅丘ルリ子、さらには中森明菜、宇多田ヒカル、Perfume、Aimerといった後代のヴォーカル様式へと、それぞれ異なるベクトルで継承されていく。日本の音楽史は、旋律の変遷よりもむしろ、声がどう語られ、どう欲望され、どう技術的に作られてきたかの連続である。そしてその原型は、たしかにこの「三人娘」において、すでに提示されていたのだ。

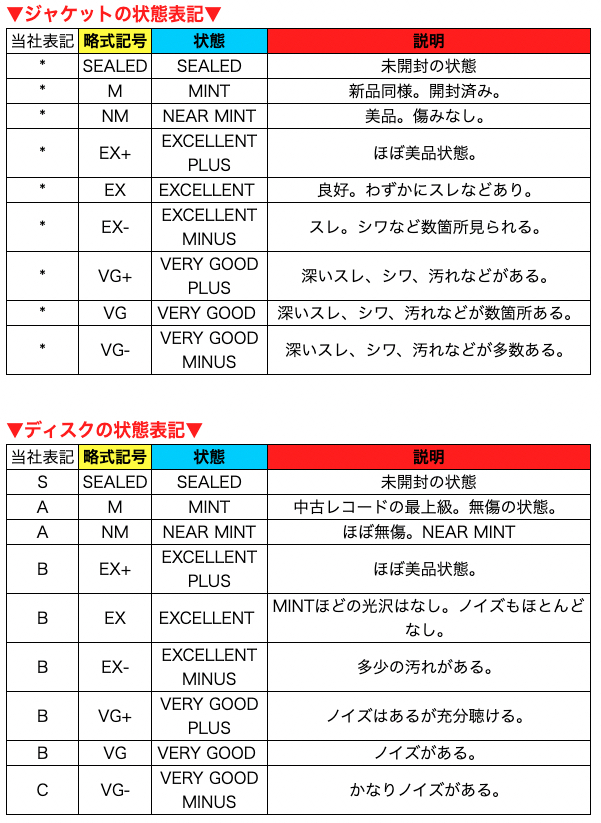

【状態|Material Condition】

- Media:VG+(スレ、チリノイズ)

- Sleeve:VG+(経年のヤケ・シミ)

【留意事項|Terms & Logistics】

- 発送:匿名配送(ゆうパケット or ゆうパック60サイズ予定)

- 支払:Yahoo!かんたん決済(落札後5日以内)

- 注意事項:中古盤という性質上、軽度のノイズ・経年変化にご理解のある方のみご入札ください。重大な破損を除き、ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。

https://www.discogs.com/ja/release/7565713-%E9%9B%AA%E6%9D%91%E3%81%84%E3%81%A5%E3%81%BF-Izumi-Yukimura

登入後即可提問

(質問合計:0件)

目前沒有任何問答。